News & Columns

【実践ストーリー】

関西の歴史ある商店街活性化に向けた奮闘

当社20周年を迎え、現実のシステムに変化をつくり出したいと願う仲間が集い、対話を深める実践対話会を大阪で立ち上げました。システムチェンジに向けて取り組む実践者をゲストに招き、悩みや葛藤のリアルな経験を伺うことで、参加者自身の活動におけるシステム洞察や気づきを拡げることを目的としています。

初回は、高齢化が進み活気を失いつつある商店街の再活性化に向けて取り組む、外部支援者の久保隆さんと、この地に移住して実践するはらゆきこさんのお二人をゲストにお迎えしました。

移住者と住民による2年間の協働プロジェクト

はらさんは、本業である介護サービスの出店場所を探していたところ、「この地に出店してほしい」と、まちづくりに取り組む住民から声掛かかり、これをきっかけに移住します。これを機に、地域の住民と移住者であるはらさんを含む4人のコアメンバーによる街づくりプロジェクトが発足し、定期的な対話が始まりました。

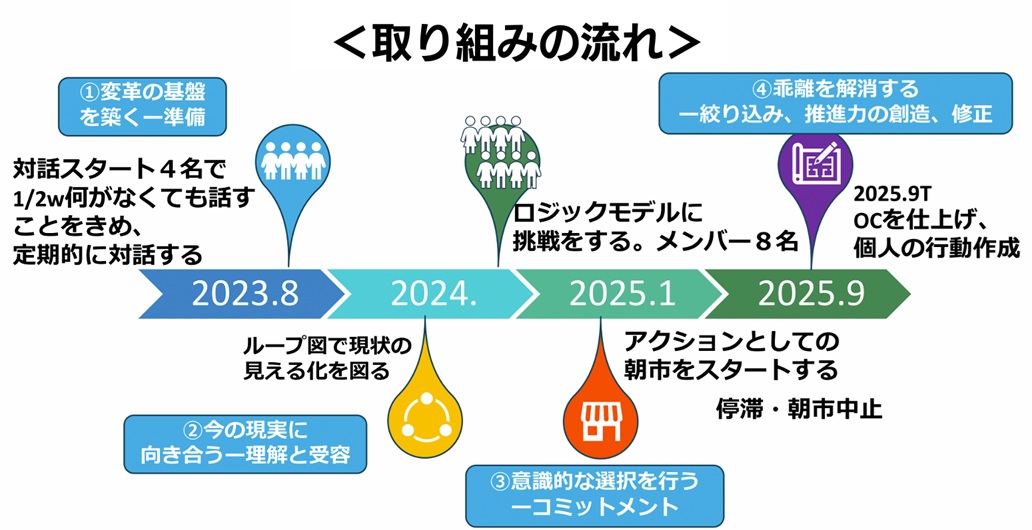

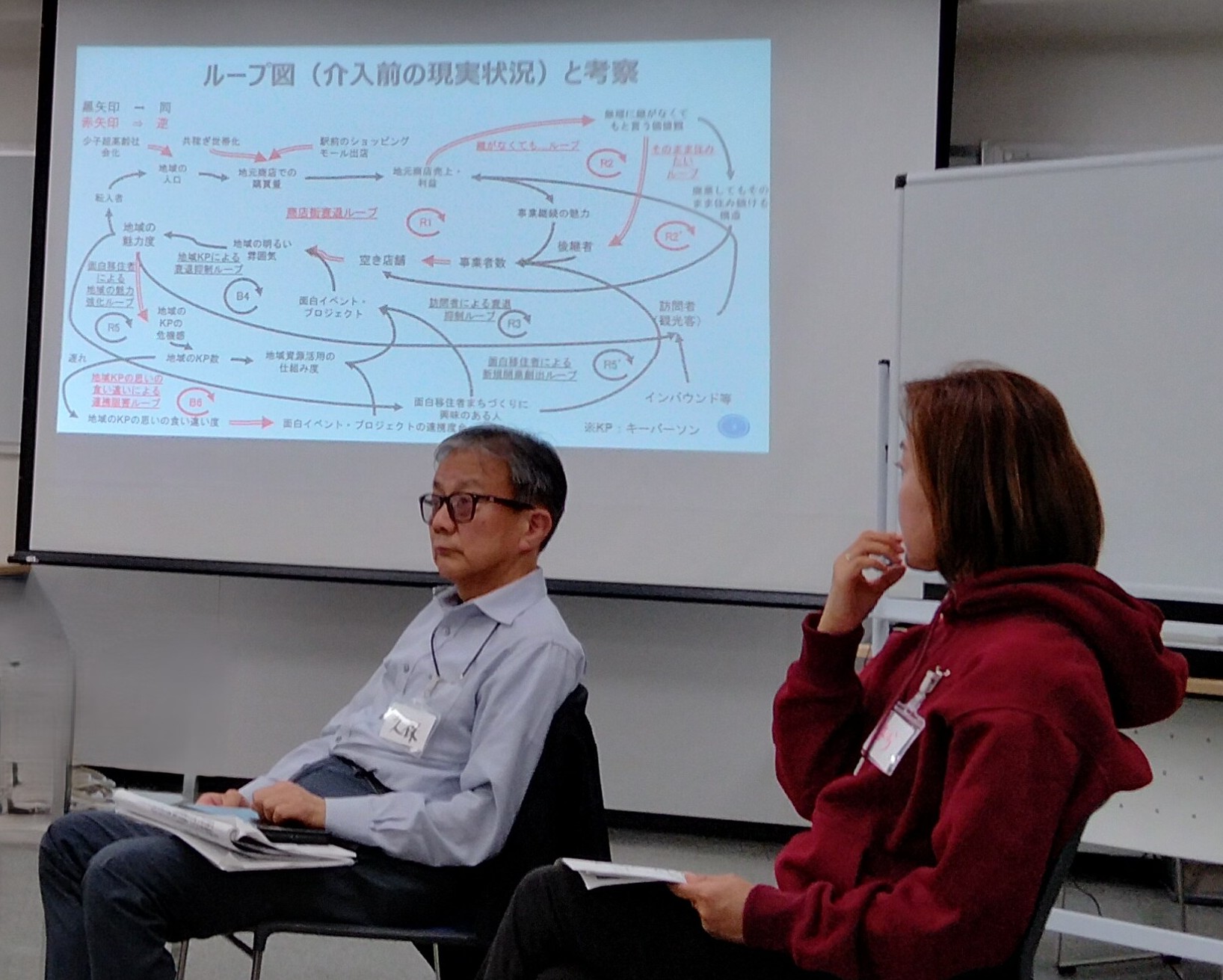

はらさんは、今日までの2年間の取り組みのポイントを時間の流れに沿って説明してくれました。このプロセスを前に進めるにあたり、外部支援者の久保さんのすすめで現実をつくりだしている構造の理解に着手します。久保さんは、会議に同席し、聞き取った内容をループ図にまとめます。メンバーは出来上がったループ図を見て現実システムを俯瞰し、そのうえで、創り出したい未来を描くための対話を行いました。

具体的には、6年後の2035年の商店街の理想の一日のビジョンを描きました。また、その実現に重要な8つの資本指標(自然、文化、健康、技術、知的、社会、金融、人的)を設定して、短期、中期、長期の達成ビジョンをつくりました。

朝市プロジェクトの挫折と内省

そのうえで朝市実施のアイディアが生まれます。やってみると、すこしずつ地域住民と交流ができ、認知度は上がったものの、残念ながら参加数は思うほど伸びず、半年ほどで朝市を閉じました。当時の試みについて、はらさんは「ループ図を描いて俯瞰したものの、レバレッジポイントの探究は浅かったと思います。つながりをしっかり見たというよりも、正直思いつきのところもありました」と率直に振り返ります。

「変化の理論」づくりによる相互理解の深化

朝市をいったん閉じたことを受けて、あらためてメンバーが集い、個人ビジョンと「変化の理論」をつくり、共有する機会を設けました。

有志によるボランティアベースの活動では、目標設定して活動進捗を評価するようなやり方は馴染みません。"商店街の活性化"という共有ビジョンに向けて、個々がどのような筋道で変化を創り出したいかを言語化する「変化の理論」を作成し共有しました。

はらさんは、この変化の理論を描いたことで個々の活動に対する理解に役立ったと感じています。「なぜ、あの人はその活動をしているのだろう?という疑問をもちながらも、直接尋ねることを躊躇することがありました。この「変化の理論」を共有したことで、"それで、あの活動をしているのか"と合点がいき相手の活動に対する理解が進みました。たどり着きたいと思うビジョンは同じだけれど、そこに向けた道筋には違いがある、個々の活動を理解することができて受け入れられたことは大きかったように思います。」とはらさんは言います。

有志による商店街の再活性化という中長期の共有ビジョンの達成には、メンバーが個々にもつ、過去から今までの蓄積してきた経験や強み、人のつながりなどを礎にして、未来に向けた道筋をどのように描きたいかといった、個人の意図とビジョンが支えることに改めて立ち返り、メンバーの絆を深める機会につながったことと感じました。

ストーリーからの学び

この話を通して、ジリアン・マーティン氏の「システムチェンジのためのシステムリーダーシップ」講演で伝えられた「変容を助ける学びの4つ」のなかの言葉を思い出しました。

「1.システムを見て理解する。システムを維持している可能性のある一連の前提、規範、組織構造について問いなおす。」

はらさんたちは、壁にぶつかるたびに中核メンバーの内省の場を設けて、対話を通じて、自分の内なる声と外の現実の相互作用がつくりだす現実のシステム構造を繰り返し見つめ、共有し、共に向き合っています。また、外部コンサルタントである久保さんは、取り組みの様子を見守りながら、適宜、システムを探究するための環境を提供し、内省のプロセスを自然に整える役割を担われていることを感じました。

参加者グループ対話

この後の対話では、グループ内事例提供者が自然と生まれ、その事例を中心に現実システムを探究する対話が進みました。

参加者の締めくくりの言葉をいくつか紹介します。

- 「システム思考のループ図は書籍で理解はしていましたが、どのように社会実装されるか、今日の話でとてもよく分かりました。」

- 「同じグループの方の、地域活動においてはいかに巻き込まれるかが大事だ、という言葉に触発されました。」

- 「いろいろと感じて言葉にするのが本当に難しい。ただ一つこれだけは言いたい。はらさんの商店街に行きます!」

次に向けて

「システムの変容」と言葉で言うのはたやすいですが、その実現は本当に難しく、時に挫折しそうになることもあります。世代を超えて当地に根付いて暮らす住民と、縁あって導かれた移住者とが、外部支援者のサポートを得ながら共に商店街の未来をつくる歩みは容易ではありません。

困難や壁に直面したとき、それをやり過ごさずに正面から向き合い、どうしたらよいかと対話を重ね、試行錯誤をして進むことが、中核メンバーの相互理解を深めているようでした。現実に向き合い、試行錯誤を恐れないこと、またそれをオープンに語ることの重要性をお二人の話から伺い知ることができ、印象に残りました。

次回予告(2026年2月実施)

次回は、大阪にある日本一古いおでん屋「たこ梅」雑用係 兼 五代目店主の"てっちゃん"こと岡田哲生さんをお招きし、自組織のシステム変容に向けた実践ストーリーをお話しいただきます。

(文責 北見幸子)