News & Columns

2025年4月19日、チェンジ・エージェント社は設立からちょうど20年を迎えました。海外ゲストを含む8人の演者たち、そして150人の来場者の皆様たちと共に、これまでの軌跡を振り返りつつ、未来世代に向けてどのような組織や社会を残していくか、その共創のためのアプローチについて考えるシンポジウム「システムチェンジのためのシステムリーダーシップ~未来を共創するリーダーたちのあり方」を開催しました。本稿では、そのイベント冒頭に行った挨拶の内容をダイジェストでお伝えします。

チェンジ・エージェント社の歴史

チェンジ・エージェント社は、「人や集団が望ましい未来を創造することを支援する」ことを使命として、2005年4月19日枝廣淳子(初代社長)と小田理一郎(二代目社長)によって設立されました。当初のビジョンは、システム思考及び学習する組織のアプローチを用いて、「日本で「変化の担い手」を200人見出し、それぞれのフィールドで活躍している」ことを掲げましたが、新たなビジョンを再設定して活動に取り組みました。

チェンジ・エージェント社の創業に大いに影響を与えたのは、ドネラ・メドウズ、デニス・メドウズが1982年共同設立した「バラトン・グループ」です。同グループは、システム・アプローチを通じて、サステナビリティなどよりよい社会を創造することに努めるシステムの研究者及び実践者たちの国際ネットワークであり、このネットワークのメンバーたちあるいはその紹介者たちが開発したシステム思考や学習する組織の具体的な実践イメージを日本に伝えていきました。

チェンジ・エージェント社の名称は、組織論・リーダーシップ論で言われるところの定義を踏まえつつ、より具体的にはアラン・アトキソンが広めた「文化のアメーバ理論」での定義に由来します。それは、しばしばシステム外の新規なものに関心のあるイノベーターたちと企業・政府など既存システムの変容者たちの間をつなぐ役割としての「チェンジ・エージェント」であり、この命名が社会システムにおける私たち一人ひとりの役割を示すアイデンティティーとなりました。

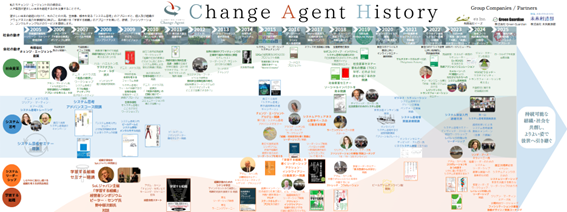

今回を機にチェンジ・エージェント社の年表を作成しましたが、大局・全体・根本を見るシステム思考のアプローチを基調にしながら、対話・共有ビジョンなどシステム横断で関係者たちが共に行動する学習する組織の織り糸、そして気候変動、生物多様性、食料とエネルギー、尊厳・人権などよりよいシステムを築く社会変革の織り糸を合わせて紡ぎながら活動してきました。

システムチェンジとは

今、個々のプロジェクトや組織においてある程度のインパクトを出しているものの、社会経済システムや生態系が猶予してくれる期間に間に合うのか、今後より大きなインパクトをより短期間で創造することが求められます。そこで注目されるのがシステムチェンジであり、2015年に持続可能な開発アジェンダ目標(SDGs)が設定された当初から、個別の課題分野やプロジェクトのアプローチに終始するのでは無く、システム横断的な構造や価値観の変容が求められていました。

社会変革推進財団は、システムチェンジとは、社会課題を生み出している潜在的な構造に働きかけ、課題自体を根本から解決するとしています。それに先だって、米国のアショカ財団は、貧困層への食料配給や紛争地域での医療など、目の前の必要な支援を直接届ける方法を「ダイレクト・サービス」に対比して、世の中に深く根を張り、社会の一部となった複雑な問題の真因にアプローチし、根本的に解決する方法を「システムチェンジ」、さらにその基盤となる仕組みや基準を変えた大きな意識・行動レベルの変革を「フレームワーク・チェンジ」と位置づけます。

チェンジ・エージェント社では、国や国際社会などの社会システムレベルにおける変化に限定せず、例えば個別の市場・業界におけるモノ・サービスや基準の再定義、サプライチェーン変革をもたらすような組織の変容もまたシステムチェンジとして位置づけられると考えています。

どのようなシステム規模レベルであれ、既存のシステムはそう簡単に変わるものなのでしょうか。とりわけ、組織・社会などのシステムはしばしば構造化され、また価値観や文化との間で再生産する経路依存の轍にはまりやすいものです。

しかし過去20年間を翻ってみると、かつてPC・携帯電話中心の情報プラットフォームから、サーバー・スマホ中心の情報ネットワークへ変化していきました。職場で仕事をするのが当たり前だったところ、在宅・リモート勤務など多様な場での仕事が広がりました。また、交通手段でも食事の場所でも喫煙と受動喫煙が当たり前だった状況から健康配慮と分煙へと変化していきました。そう、システムは変わることもできるのです。

一方で私たちは長期にわたって働きかけながらも、未だ変容の途上にあるシステムチェンジもあります。

- 先生の「教育」による画一的な学びから、学習者中心の探求・多様な学びへ

- 医療の専門家による治療から、患者・家族中心のケア・予防へ

- 大量生産・消費・廃棄の経済から、リジェネラティブ・循環型の経済へ

こうしたシステムチェンジを成し遂げる上で、複雑なシステムに関するリタラシーを高める必要があります。

複雑なシステムに向き合う

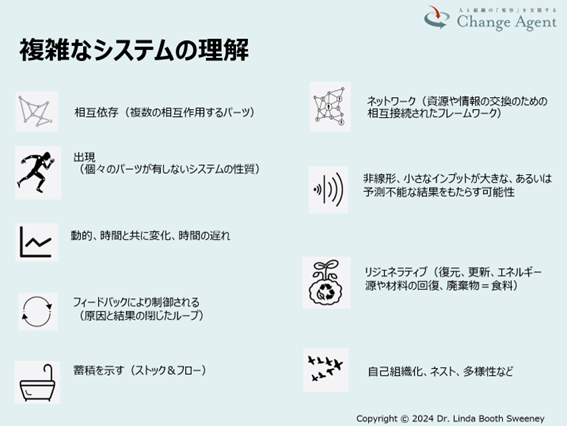

ドネラ・メドウズは、システムを、「何かを達成できるように一貫した秩序をもつ、 互いにつながりあっている、一連の要素の集合体」と定義しました。システムには、自転車のパンク修理のようにシンプルなものもあれば、車の設計や製造のようにとても入り組んだ(Complicated)システムもありますが、「厄介な問題」を引き起こすのは、たいてい複雑な(Complex)なシステムです。その一例が、複雑な都市の道路構造の中で歩行者、自転車、公共交通機関と自動車が入り乱れる交通システムの中でどのように経済、社会、環境のパフォーマンスを高めるかと言った課題です。複雑なシステムの特徴は、以下のようにまとめることができます。

図3:複雑なシステムの特徴

図3:複雑なシステムの特徴

出典:リンダ・ブース・スウィーニー氏ワークショップ資料翻訳、一部改変

こうした複雑なシステムがどういうものであるかを理解しないままに、善意だけで取り組みを進めても目指す成果がかなわないことがしばしばあります。現に、システムチェンジは今起きているようでもありながら、それがやがて非線形に大きなうねりとなって、持続的な成果を出せるかどうかは心もとありません。

なぜシステムチェンジが十分に広がらないのか

日本や世界のシステムチェンジの取り組みには、どのようなことが起こっているのでしょうか?

SDGsが批准・発効してからのこの10年を見ても、それぞれのゴールに関する課題についてインパクトを生み出そうとしているプロジェクトや組織、そしてそれらを支える人的リソースや資金が増加しています。にもかかわらず、変化の萌芽を見せはじめたシステムチェンジは、広がるどころか、停滞や揺り戻しに直面することも少なくありません。

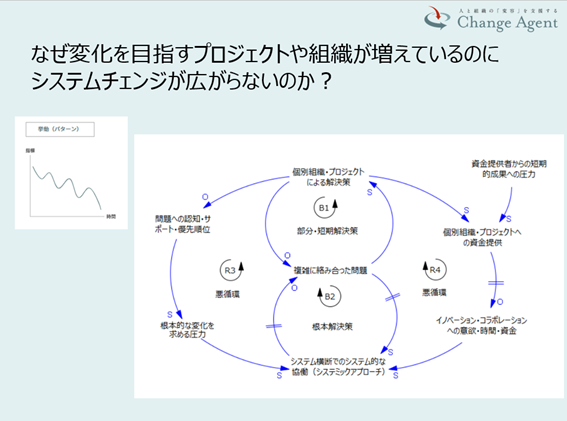

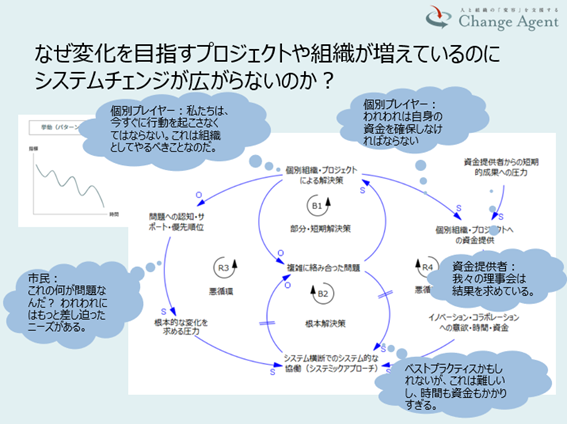

このようなパフォーマンスやパターンがなぜ起こるのか、ディヴィッド・ストローの行った分析を援用して掘り下げてみました。(図4)

図4:システムチェンジが十分に広がらない構造

図4:システムチェンジが十分に広がらない構造

出典:ディヴィッド・ストロー氏ワークショップ資料から改変して援用

ループ図の中心には、「複雑に絡み合った問題」があり、ここには教育、医療、環境、貧困・格差など、慢性的な多くの問題を想起することができます。これらの問題が認知されたとき、政府であれNPOであれ、多くの場合はダイレクト・サービスに分類される「個別組織・プロジェクトによる解決策」が提案、採用、実施されます。これらの解決策は、顕在化した問題への対処を通じて、問題を緩和したり、一部の問題を解消したりすることもあるでしょう。しかし、問題が発生する根本原因にまで及ぶことはまれであり、発生の源流が放置されている状態ではその問題は再度発生しがちです。こうした部分・短期的な解決策は、その効果は短期にとどまり、問題は再発し続けるので解決策のいたちごっこにとどまります(B1ループ)。

そもそも問題発生の源流、特に、日本の行政区分や学術分類で言えば、複数の領域にまたがるような根本原因をもつ問題については、システム横断でのシステム的な協働を行うシステム・アプローチが不可欠です。しかし、システム・アプローチは提案が難しくて採用されにくく、さらにはわかっていても複数の関係者を巻き込む問題の実施は忍耐、辛抱が必要な長期的取り組みになることが多く、「タイパ」や短期成果が強調される社会では敬遠されがちです。結果、根本的解決策はその採用、実施にも大きな遅れ、ブレーキを伴います(B2ループ)。

さらに、採用・実施される短期解決策が、長期の根本的解決策とトレードオフや悪循環をつくることがしばしばです。政治家にしても経営者にしても、さまざまな課題に取り組まなくてはいけない中で、ある程度のリソースを当時、短期にほどほどの成果が出ているならば、意思決定者のみならずその支持者の間でも、「問題への認知・サポート・優先順位」が薄らいでいきます。それによって根本的な変化を求める圧力が弱まり、長期の根本的解決策は行われなくなります。しかし、源流の根本原因が取り除かれていなければ、問題が再発する悪循環を回し続けます(R3ループ)

また、短期策が長期策に与えるトレードオフはリソース面でも存在します。部分・短期的解決策には、実績や学習があるだけでなく、補助金や助成金の出し手である「資金提供者からの短期的成果への圧力」によって、個別組織・プロジェクトへの資金提供を増加させます。しかし、それによって「イノベーション・コラボレーションへの意欲・時間・資金」がそがれてしまうと、システム・アプローチはますますとられなくなることになります。根本原因を取り除かないためにまた問題は再発し短期策をとることが根治策を遠ざける悪循環が回り続けます(R4ループ)。

このようなシステムが回る中で、関係者は何を感じ、考えているのでしょうか? 雲の吹き出しを加えたのが図5です。

図5:システムチェンジが十分に広がらない背景にある関係者のメンタル・モデル

図5:システムチェンジが十分に広がらない背景にある関係者のメンタル・モデル

出典:ディヴィッド・ストロー氏ワークショップ資料から改変して援用

社会・環境・経済の課題に取り組む個別組織やプロジェクトのプレイヤーたちは、ミッションとして懸命にその課題への取り組みを進めます。他のステークホルダーたちと協働することは頭では重要とわかっていても、まず自分たちの活動の基盤を築くために、個別プロジェクトであったとしても資金確保に必死です。また、そうした短期的結果を重視する行動は、資金提供者が理事会などから受ける圧力とも相性がよいようです。行政当局も政治家も、仮にシステム・アプローチが望ましいとわかっていたとしても、時間や資金が限られる中「悠長」に進める余地はないと感じるし、市民・国民たちもある程度手当のできている課題よりも、「差し迫った」目の前のニーズの優先順位を高めるよう圧力がかかります。こうしてみると、どこかによりよい変化を阻む悪者がいるわけではありません。ただ、それぞれの居場所で見聞きできる情報をもとに、最善を目指してとる行動が組み合わさることによって、部分・短期の解決策ばかりをとりながら根本解決先延ばし続けるシステムが構築されてしまうのです。

では、このような状況をどのように転換できるのでしょうか?

小田理一郎

(続く)

関連記事

- 20周年記念イベントの報告(2)「システムチェンジのためのシステムリーダシップ」(後編)

- チェンジ・エージェント20周年記念シンポジウム 基調講演ジリアン・マーティン博士スピーチ(1)

- チェンジ・エージェント20周年記念シンポジウム 基調講演ジリアン・マーティン博士スピーチ(2)

20周年記念シンポジウム「システムチェンジのためのシステムリーダーシップ~未来を共創するリーダーたちのあり方」 - システムチェンジ

- SSIR-Jの伝説のアーティクル(2)社会を動かすカーブカット効果

- SSIR-Jの伝説のアーティクル(3)「システムリーダーシップの夜明け」

- リンダ・ブース・スウィーニー博士と共に「システム・リーダーシップ」を考える

- 共有価値を創造するシステム・リーダーシップとは(1)システム・リーダーシップのフレームワーク

- 共有価値を創造するシステム・リーダーシップとは(2)事例1

- 共有価値を創造するシステム・リーダーシップとは(3)4つの話し方・聴き方

- 共有価値を創造するシステム・リーダーシップとは(4)ビジョン・グアテマラ・プロジェクトの撒いたタネ

- 「システム・リーダー」とは

- 世界のシステム・リーダー1 ネルソン・マンデラ氏 「27年間の牢獄生活における自己マスタリー」

- 世界のシステム・リーダー1 ネルソン・マンデラ氏 【後編】 「共有ビジョン"虹の国"へ向けて」

関連イベント

【大阪開催】チェンジ・エージェント社20周年記念イベント「システム・アプローチのこれまでとこれから」