News & Columns

20周年記念イベントの報告(2)「システムチェンジのためのシステム・リーダーシップ」(後編)

2025年4月19日に開催されたチェンジ・エージェント社20周年記念イベントにおける代表小田理一郎の挨拶内容をダイジェストでお伝えする続編です。前編はこちらをご覧ください。

轍から抜け出す

システムチェンジの必要性が叫ばれながらも、関係者間が協働し、イノベーションをもたらすために、長期に時間と資金をかけて取り組むシステム・アプローチは、わかりやすく切り分けられた個別組織や個別プロジェクトに比べて敬遠されがちです。しかも、部分・短期の個別策にリソースを集中すること問題再発の悪循環の轍(わだち)にはまってしまっている状況です。この轍からどのように抜け出せばよいのでしょうか。

まずは、課題にさまざまな角度から取り組む関係者たちの代表が共に立ち止まって自分たち自身の状況を俯瞰することが必要です。「群盲象をなでる」の故事にあるように、どの関係者も単独では全体像を見渡すことはできません。他者に見えていることが自分に見えていることと違ったとしても、推論のはしごを駆け上がり、二元論で割り切ること無く、他者理解に努め探求の質と主張の質を高めて両者をバランスすることが必要です。システムを横断する関係者たちの対話は、しばしば重要な起点となります。

対話の作法も心得なくてはなりません。儀礼的な会話や自己の立場を主張・ディベートすることに終始するのでは無く、相手への共感(エンパシー)をもって他者と全体像の理解に努め、自己内省的に無知の知をもって、可能性を探究する生成的な会話が必要となります。ボームのダイアローグやシャーマーのU理論と言ったアプローチは、組織内での適用において手応えを感じている一方で、組織を超えてシステム横断での集まりにはなかなか応じてもらえないことに忸怩たる想いはありますが、集まることができればいろいろなことが動くでしょう。

システムの構造をより広く俯瞰し、メンタル・モデルを脇に置いてより深くにある想いや可能性を探究し、共に聞き合うことで共有ビジョンの素地ができます。また、現在地と目的地が明らかになれば、個別に進める取り組みとより広く協力して進める取り組みの両方を見据えて、トレードオフを減らしより多くのシナジーを生むようなパスウェイ、つまりセオリー・オブ・チェンジ(TOC)を考えることもできます。

ダイナミックなTOCとシステム・トランジション

個別プロジェクトでは無く、システム規模の変容を生み出すためのTOCはよりダイナミックなものとして描くことが求められます。その代表的なものは、

1)中長期の取り組みにつながる基盤を築くこと、

2)悪循環の轍があるならば流れを好循環に転換する(「ポジティブフリップ」)ための好循環スターターを適用すること、あるいは

3)押せばドミノのようにシステム内で連鎖的な変化を起こすドミノ効果の起点を見出すことなどです。

ドミノ効果の例として、貧困、農業、教育のまたがる開発分野の評価で、しばしば女性零細農家の支援が多くのコベネフィット、カスケードベネフィットを生み出すことが知られています(図1)。こうして、システムチェンジの目指すビジョンやTOCを共に創り共有することで、より多くのインパクトを生み出すことができます。

図1:女性零細農家への投資によるドミノ効果

図1:女性零細農家への投資によるドミノ効果

出典:バックミンスター・フラー研究所

ビジネスの分野でも、近年のイノベーションは単独の要素技術、製品でもたらされるのではなく、さまざまな技術、製品の集合体として経済により大きな影響を与えるようになっています。さまざまな技術を束ねて、相互作用の集合体となるエコシステムを築き、発展していくことが多くなっています。

そうした時代の文脈で、私たちは最初の基盤をつくろうともがいていますが、そこにはキャズムや「デスバレー」のような断絶があって、なかなか次につながらない悩みを多く抱えています。その断絶をどうやって飛び越えるか、レボルトできるのか?

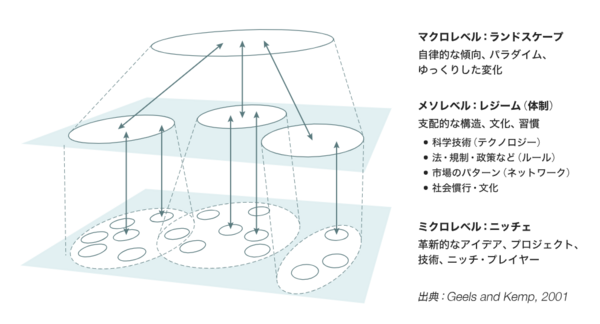

図2:トランジション・セオリー

図2:トランジション・セオリー

一つ参考になるのが、ケンプらの提唱する「トランジション・セオリー」です(図2)。私たちがシステムチェンジというときの、既存システムとは支配的な構造、文化、習慣などを指します。そのシステムの中では、規制、技術、市場のパターン、あるいは社会の慣行といった分野があり、このメソレベルのレジームがしばしばシステムチェンジの主戦場になってきます。これは大きな組織やサプライチェーンでも同じようなことが言えるでしょう。

そして、例えば高齢化、少子高齢化とか、人口の動態だとか、あるいはITの技術発展の動向などが、マクロレベルで変化していきます。これは通常ゆっくりとした自律な傾向がありますが、こうしたランドスケープの変化に敏感なのは、むしろ小さなニッチェ、一つ一つのプレイヤーやプロジェクトとなってきます。

ただし、こういったニッチェの動きが個別に行われているだけだとそうした技術や慣行は広がらない、ということを先ほど述べました。ですから、どうやってこのニッチェの動きを束ねて、光を当てて、名前をつけて広げていくか、それを以て新しいシステムへの移行を図っていくか、つまり「ニッチェの束が新しいシステムを創る」といった仮説が作れるわけです。その一方で、しばしば既得権益、あるいは私たち自身の中に潜む「現状の見返り」といった既存の構造が、新しいシステムの広がりを阻害することがあります。既得権益はしばしば変化を阻害するので、新しいシステムの人たちは、既存のシステムの人たちを「敵だ」と捉えてしまう傾向があります。この時に既存システムの人たちにやみくもに敵対してぶつかるだけでは、なかなかシステムチェンジは実現しないものです。もしかしたら、意外なコラボレーター、協働相手が、既存のシステムの中にいたりするのかもしれませんし、えてして効果的な変化は内と外が呼応して起こるものです。

そこで問われるのは、システムチェンジを起こさんとする人たちのメンタルモデル、意識無意識の前提が大事になってきます。

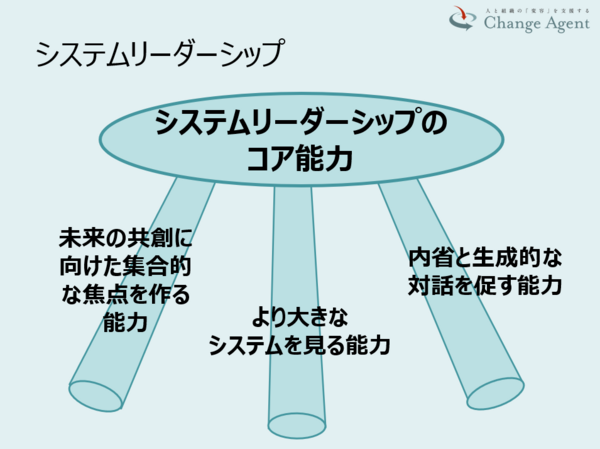

システム・リーダーシップの3つのコア能力

ここで参考になる考え方がシステム・リーダーシップです。図3は、ピーター・センゲらによって提示されたシステム・リーダーシップの3つのコア能力です。

図3:システム・リーダーシップのコア能力(ピーター・センゲ)

より大きなシステムを見る能力:私たちはシステム的に物事を見て、どのような相互作用や相互依存が今の現実を構築しているか、どこにレバレッジがあるのかを見る

未来の共創に向けた集合的な焦点をつくる能力:問題解決は何かをなくそうとする取り組みは抵抗こそあれポジティブなエネルギーは生まれにくい。それぞれ、そして共にどのような未来を創りたいかに焦点をあてる会話は、共に進むクリエイティブ・テンションを生み出す。

内省と生成的な対話を促す能力:これらを進める前提として、生成的な対話を促すこと、特に一番大事なのは、内省すること。

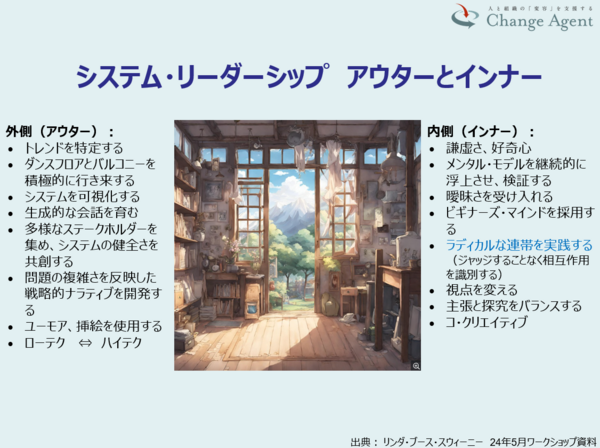

システム・リーダーシップのアウターとインナー

リーダーたちがシステム・リーダーシップのコア能力を培い、実践する上では、そのアウター(外側)とインナー(内側)の双方が大事です(図4)。アウターとは、どこに現れ、どのように会話し、どのような行動をするかといった外側から見えやすい領域です。一方で、インナーとは、私たちがどのように物事を見て、感じて、そして考えるのか、その前提、そしてその時にむしろ自分たちがどのように「ある」のかといった内側にある領域です。外側と内側はつながっており、このインナーがとても大事な基盤となります。

図4:システム・リーダーシップのアウターとインナー

図4:システム・リーダーシップのアウターとインナー

インナーに向き合い、「ラディカルな連帯を実践する」にあたっては、アダム・カヘンの示唆が役立ちます。従来のコラボレーションは、自分たちのやりたいアジェンダに味方になってくれる人を探し、自分たちの考えることは正しいことだからとなすべきことを強要、要求、ゴリ押しし、自分たちのもつ前提が当たり前となって、ただただ突き進もうとすることが多くあります。しかし、これはシステムチェンジには実は逆行することがしばしばです。

むしろ、自分たちと意見が合わない人でも、システムチェンジに必要な仲間が誰であるかを探し、その人達の違いに取り組みながら集合的な力を取り組むことが求められます。

システム・リーダーシップは、一人のリーダーシップ、一つの組織のリーダーシップであるよりも、集合的なリーダーシップであって、行く先が不確実でどうなるかわかんない中で前進する道を共に見つけたり、だけど前進するために必要な希望のストーリーを語ったりします。こうしたことが、システムチェンジに必要となるリーダーシップ・スタイルの一端です。

以上、システムチェンジやシステム・リーダーシップを考えるためのフレームワークや概念をお話ししましたが、これより具体的なフィールドでの実践者たちと研究者に基調講演、そしてパネルディスカッションをお願いします。

どうもありがとうございました

小田理一郎

関連記事

- 20周年記念イベントの報告(1)「システムチェンジのためのシステムリーダシップ」(前編)

- チェンジ・エージェント20周年記念シンポジウム 基調講演ジリアン・マーティン博士スピーチ(1)

- チェンジ・エージェント20周年記念シンポジウム 基調講演ジリアン・マーティン博士スピーチ(2)

- 20周年記念シンポジウム「システムチェンジのためのシステムリーダーシップ~未来を共創するリーダーたちのあり方」

- システムチェンジ

- SSIR-Jの伝説のアーティクル(2)社会を動かすカーブカット効果

- SSIR-Jの伝説のアーティクル(3)「システムリーダーシップの夜明け」

- リンダ・ブース・スウィーニー博士と共に「システム・リーダーシップ」を考える

- 共有価値を創造するシステム・リーダーシップとは(1)システム・リーダーシップのフレームワーク

- 共有価値を創造するシステム・リーダーシップとは(2)事例1

- 共有価値を創造するシステム・リーダーシップとは(3)4つの話し方・聴き方

- 共有価値を創造するシステム・リーダーシップとは(4)ビジョン・グアテマラ・プロジェクトの撒いたタネ

- 「システム・リーダー」とは

- 世界のシステム・リーダー1 ネルソン・マンデラ氏 「27年間の牢獄生活における自己マスタリー」

- 世界のシステム・リーダー1 ネルソン・マンデラ氏 【後編】 「共有ビジョン"虹の国"へ向けて」

関連イベント

【大阪開催】チェンジ・エージェント社20周年記念イベント「システム・アプローチのこれまでとこれから」